前回はムジークフェスト奈良に行きましたが、今回は足を延ばしました。反田恭平がピアノ弾くので聴きに行きました。

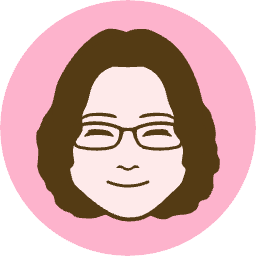

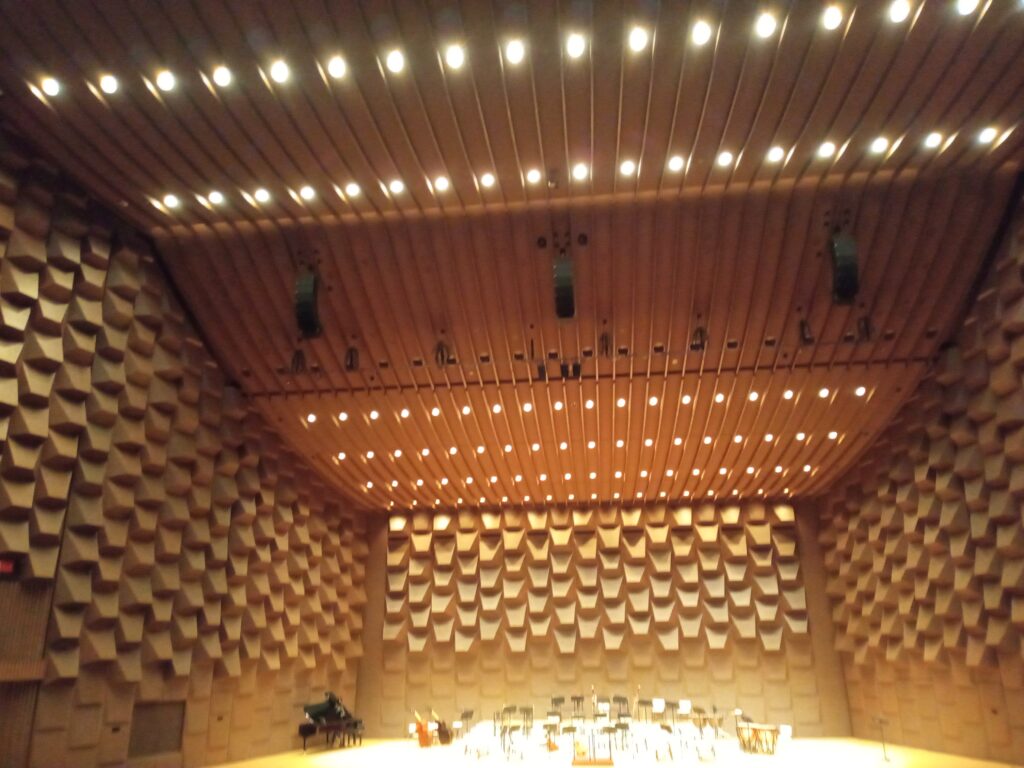

フェスティバルホール

かなり久しぶりに大阪フェスティバルホールに行きました。地下鉄肥後橋駅直結なので行きやすいです。

おのぼりさんみたいに写真を撮りました。

中もキラキラ

ワグナー:オペラ「ローエングリン」よりファンファーレ

おもむろにトランペットが2本出てきて、ファンファーレ!ファンファーレから始まるんだ…なんか新鮮だった。ファンファーレ終わるとトランペット退場。

オネゲル:交響詩「夏の牧歌」

室内管弦楽団だからなのかな。穏やかな曲で、フルート、ファゴット、クラリネットの響きが心地よい曲でした。それぞれ1本ずつなのによく通る音でした。ホールの環境もいいのでしょうか。

ベートーベン:ピアノ協奏曲第4番ト長調Op.58

本日のメインです。まず、舞台の隅に設置してあったピアノを中央に移動します。スタッフの男性が2人で移動していましたが、やや苦戦模様。そこで指揮者が手伝っていました。

指揮者いい人や!

ピアノ協奏曲といえば、まず楽団が演奏を始め、音楽がのってきたところで、ピアノが華々しく登場!!というパターンが多いのですが、この曲は、いきなりピアノ。しかも、やさしげ。途中ではピアノの自己主張もありましたが、だいたいが楽団とピアノの対話のような感じ。仲よさげな演奏でした。

アンコール曲は2曲。「子犬のワルツ」と「トルコ行進曲」。とても速くて子犬転けてませんか?とか行進で小走りになってませんか?とかいらぬ心配をしてしまいました。どちらも繊細で優しいメロディーになっていました。「トルコ行進曲」というと頑張って行進するイメージがあったのですが、楽しげな行進になりそうな弾き方でした。「子犬のワルツ」はブーニンもアンコールで弾いていた曲なので、ピアニストにとってのお気に入りの曲かもしれません。私自身はピアノは止めていたけれど、久しぶりに弾いてみたくなりました。

ウィンケルマン:ジンメリバーグ組曲

曲の前に指揮者から一言あります。まずは日本語で「こんにちは」。それから少し日本語。その後メンバーの日本人に通訳を依頼して曲の紹介。日本語で話そうとするなんて

指揮者やっぱりいい人や!

スイスの音楽について、スイスと言えばアコーディオンという説明があり、アコーディオン奏者が招かれます。さらに、この曲を作曲した人がこのメンバーにいるということで紹介があります。バイオリン奏者です。作曲者がこの中にいるなんて、解釈も完璧ではないでしょうか。スイスの民族音楽という情報を得て、演奏スタート。室内音楽らしく、かわいらしい曲がほとんどです。アコーディオンの音もよく聞こえます。スイスをイメージしながら聴くことができました。

メンデルスゾーン:交響曲第4番イ長調Op.90「イタリア」

先ほどの曲では出番のなかった金管楽器がやってきます。リズミカルで明るい曲でした。私的にはコントラバスのはじき方が飛んでいて目が惹かれました。フルートも2本に増えて、やはり木管が活躍していました。

これから

いろいろなチラシがもらえます。私が目にとめたのは、

ロンドンフィルハーモニーと辻井伸行(9月8日)。ベートーベンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」は、ベートーベン作曲の最後の協奏曲なので聴きたいです。(でも、確認したら予定が入っていた…また今度の機会に…)

スタニスラフ・ブーニンピアノリサイタル(11月3日)。ってショパンがいっぱいっぽい。ブーニンのショパン好きなんですよ。すでに2回行ってます。もし、行けたら講評をアップしたいです。(チケット買いました!しかし、残りわずかであまりいい席はありませんでした。やはりチケットは販売開始すぐに買うべきですね。)